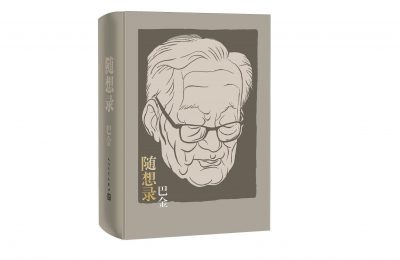

巴金编著的《随想录》包括《随想录》《病中集》《真话集》《探索集》《无题集》五集。巴金直面“文革”带来的灾难,直面自己人格曾经出现的扭曲。他愿意用真实的写作,填补一度出现的精神空白。他在晚年终于写作了在当代中国产生巨大影响的《随想录》,以此来履行一个知识分子应尽的历史责任,从而达到了文学和思想的最后高峰。

怀念一位教育家

有一天,科学家匡达人同志对我谈起她的父亲,我说我打算写一篇怀念互生先生的文章,她等待着。一年过去了,我一个字也没有写出来。其实不是在一年以前,而是在五十年前,在一九三三年,我就想写这篇文章。那时我刚从广州回上海,匡互生先生已经逝世,我匆忙地在一篇散文(《南国的梦》)里加了这样的一段话:

对于这个我所敬爱的人的死,我不知道应该用什么话来表示我的悲痛。他的最后是很可怕的。他在医生的绝望的宣告下面,躺在医院里等死,竟然过了一个月以上的时间,许多人的眼泪都不能够挽救他。

《南国的梦》收在我一九三三年的游记《旅途随笔》里面,是我初到广州时写成的。这年春天我离开上海前曾经去医院探病,互生先生住在一家私人医院,我到了那间单人病房,连谈话的机会也没有,他似乎在昏睡,病已沉重,说是肠癌,动过手术,效果不好。和我同去的朋友在揩眼泪,我不敢多看他那张带着痛苦表情的瘦脸,我知道这是最后的一次了,我咬着嘴唇,轻轻地拉一下朋友的衣袖,我们走出了医院。

在广州我得到了互生先生的噩耗。我什么表示也没有,只是空下来和一位广东朋友在一起,我们总要谈互生先生的事情。

我和互生先生并不熟,我同他见面较晚也较少。可是我有不少朋友是他的学生或崇拜者,他们常常用敬爱的语气谈起“匡先生”的一些事情。我最初只知道他是五四运动中“火烧赵家楼”的英雄,后来才了解他是一位把毕生精力贡献给青年教育的好教师,一位有理想、有干劲、为国为民的教育家。他只活了四十二岁,是为了他和朋友们创办的立达学园献出自己生命的。我没有在立达学园待过,但我当时正住在那位广东朋友创办的“乡村师范”里,跟教师和同学们一起生活。学校设在小山脚下三座并排的旧祠堂内,像一个和睦的家庭,大家在一起学习,一起劳动,一起作息,用自己的手创造出四周美丽的环境,用年轻的歌声增添了快乐的气氛。我作为客人住了五天,始终忘记不了在这里见到的献身的精神、真诚的友情、坚定的信仰和乐观的态度,我和广东朋友谈起,说了几句赞美的话。他说:“我是匡先生的学生,不过照他培养人、教育人的思想办事。”我说:“要是他来看一看多好!”广东朋友叹息说:“不可能了。不过他的思想会鼓励我们。”他含着眼泪加一句:“我们一定要把学校办好。”

我相信他的决心。我想到在上海医院里等待死亡的匡互生先生,我忽然兴奋起来:“只要思想活着,开花结果,生命就不会结束。”我却没有料到两年后,这个师范学校由于省教育当局的干涉停办了。

互生先生生活简朴。他的家我去过一次,是一个安徽朋友带我去的。房里陈设简单。学生们常来找他谈话。他对他们讲话,亲切、详细。我在旁边也感觉到这是一位好心的教师,又像是一位和蔼的长兄。那两天我刚刚听到关于他对待小偷的故事,学校厨房捉到偷煤的贼,送到他那里,他对小偷谈了一阵,给了两块钱,放走了,劝“他”拿这笔钱去做小生意。又有一回学生宿舍捉住一个穿西装的贼,他让贼坐下来,同“他”长谈,了解“他”的生活情况,好好地开导“他”,后来还给“他”介绍工作。他常说:“不要紧,他们会改好的。”我和几个朋友都赞成他这种做法,但是我们佩服他的改造人们灵魂的决心和信心。他从不讲空话,总是以身作则开导别人。

立达学园不是他一个人创办的,可是他一个人守着岗位坚持到底。有一个学期他为学校经费到处奔走。我去过他的家不多久,那里就被日本侵略军的炮火毁掉了,学校也只剩了一个空架子。这是一九三二年“一·二八”战争中的事。停战后我有一次和他同去江湾看立达学园的旧址,屋顶没有了,在一间屋子里斜立着一颗未爆炸的二百五十磅的炸弹,在另一处我看见一只被狗吃剩了的人腿。我这次到江湾是来找寻侵略战争的遗迹;互生先生却是来准备落实重建学园的计划。

学校重建起来,可是互生先生的心血已经熬尽。学园七月恢复,互生先生年底就因患肠癌进医院动手术,他起初不肯就医,把病给耽误了。开刀后,效果也不好。他是这样的一个人,不愿在自己身上多花一文钱。我还记得在上海开明书店发行的《中学生》月刊(大概是一九三二年的吧)上读到一篇赞美互生先生的短评,说他为学校筹款奔走,一天早晨在马路上被车(人力车吧)撞倒,给送进医院诊治。医生要他每天喝点白兰地。他离开医院后,到咖啡店喝了一杯白兰地,花去八角。他说:“我哪里有钱吃这样贵重的东西?钱是学校需要的。”他以后就不再去喝白兰地了。

手边没有《中学生》,我只记得短文的大意。但我忘不了他那为公忘私的精神。我把他当做照亮我前进道路的一盏灯。灯灭了,我感到损失,我感到悲痛。

还有一件事情。“一·二八”战争爆发后,我从南京回到上海,我的家在战区,只好在两位留日归来的朋友的住处借宿。后来我在环龙路一家公寓里租到一间屋子,那两位朋友也准备搬家。没有想到过两天那位姓黄的朋友忽然来说,姓伍的朋友让法租界巡捕房抓走了。我弄清楚了情况,原来伍到他友人林的住处去洗澡,刚巧法国巡捕因“共产党嫌疑”来逮捕林的朋友郑,结果把三个人都捉走了。朋友们到处打听,托人设法,毫无用处,我们拿不出钱行贿。有个朋友提起匡互生,我们就去找他。他一口答应,他认识国民党“元老”李石曾,马上找李写了一封保证无罪的信,李石曾在法租界工部局有影响。一天大清早有人来叩我的房门,原来是互生先生。他进了房,从公文包里掏出李的信,拿给我看,一面说:“信里只有两个名字,对姓郑的不利。是不是把他的名字也写进去。那么我把信拿去找李改一下。”第二天一早他就把改了的信送来。不用说,被捕的人都给保释出来了。朋友伍今天还在北京工作,他一定没有忘记五十年前的这件事情。

八月二十二日

本篇最初发表于一九八三年九月七日香港《大公报·大公园》。

-1.gif)