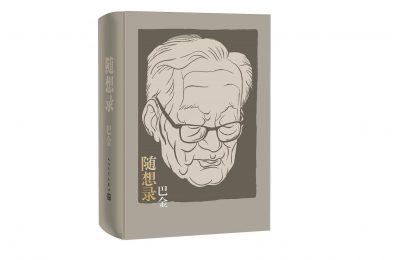

巴金编著的《随想录》包括《随想录》《病中集》《真话集》《探索集》《无题集》五集。巴金直面“文革”带来的灾难,直面自己人格曾经出现的扭曲。他愿意用真实的写作,填补一度出现的精神空白。他在晚年终于写作了在当代中国产生巨大影响的《随想录》,以此来履行一个知识分子应尽的历史责任,从而达到了文学和思想的最后高峰。

怀念马宗融大哥

罗淑(世弥)逝世后十一年,她的丈夫马宗融也离开了人世。他是按照回族的习惯,举行公葬仪式,埋在回民公墓的。宗融死于一九四九年四月上旬,正是上海解放的前夕,大家都有不少的事情,没有人拉住我写悼念文章。他的两个孩子住在我们家里,有时我同他们谈过话,静下来我的眼前便会出现那位长兄似的友人的高大身影,我忍受不了这分别,我又不能向他的孩子诉说我的痛苦,为了平静我的感情的波涛,我对自己说:“写吧,写下你心里的话,你会觉得好受些。”我过去的怀念文章大都是怀着这种心情写成的。但是这一次我却静不下心来,一直没有写,新的繁忙的工作占去了我的大部分时间,事情多了起来,人就顾不得怀旧了。这样地一拖就是几年、甚至几十年。三十三年了!这中间我常有一种负债的感觉,仿佛欠了“马大哥”一笔债。我想还债,但是越拖下去,我越是缺乏拿笔的勇气,因为时间越久,印象越淡,记忆也越模糊,下笔就不那么容易。尽管欠债的感觉还常来折磨我,我已经决定搁笔不写了。

现在是深夜十一点一刻钟,又是今年第一个寒冷的夜,我坐在书桌前手僵脚冻。四周没有一点声音。我不想动,也不想睡,我愿意就这样地坐下去。但是我的脑子动得厉害,它几十年前前后后来回地跑。我分明听见好些熟人讲话的声音,久别了的亡友在我的眼前一一重现。为什么?为什么?……难道我真的走到了生命的尽头、就要参加他们的行列?难道我真的不能再做任何事情必须撒手而去?不,不!我想起来了。在我不少悼念的文章里都有类似这样的话:我不单是埋葬死者,我也是在埋葬我自己的一部分。我不会在亡友的墓前说假话,我背后已经筑起了一座高坟,为了准备给自己这一生作总结,我在挖这座坟,挖出自己的过去,也挖出了亲友们的遗物。

我又一次看见了马宗融大哥,看见他那非常和蔼的笑容。他说:“你好吗?这些年?”他在我背后的沙发上坐下来,接下去又说:“我们替你担心啊!”多么亲切的声音。我站起来唤一声“马大哥!”我回过头去,眼前只有一屋子的书刊和信件,连沙发上也凌乱地堆着新书和报纸,房里再没有其他的人,我的想象走得太远了。怎么办呢?关在自己的屋子里,对着四壁的旧书,没有炉火,没有暖气,我不能更甚地薄待自己了,索性放松一点,让我的想象自由地奔跑一会儿吧,反正它(或者它们)冲不出这间屋子。于是我拿起笔写出我“拖”了三十多年的怀念。

我第一次看见马大哥,是在一九二九年春夏之际的一个晚上,当时我已熟悉他的名字,在杂志上读过他翻译的法国短篇小说,也听见几个朋友谈到他的为人:他大方好客,爱书如命,脾气大,爱打不平。我意外地在索非家遇见他,交谈了几句话,我们就成了朋友。他约我到离索非家(我也住在那里)不远的上海大戏院去看德国影片《浮士德》。看完电影他又请我喝咖啡。在咖啡店里,他吐露了他心里的秘密:他正在追求一位朋友的妹妹,一个就要在师范学校毕业的姑娘。她哥哥有意成全他们,他却猜不透姑娘的心思,好些时候没有得到成都的消息,一天前她突然来信托他打听在法国工作的哥哥的近况,而且是一封充满希望的信!他无法掩饰他的兴奋,谈起来就没完没了,不给我插嘴的机会。我要告辞,他说还早,拉住我的膀子要我坐下。他谈了又谈,我们一直坐到客人走光,咖啡店准备“打烊”的时候,他似乎还没有把话说尽。我们真可以说是一见如故,关于我他就只读过我翻译的一本《面包略取》(克鲁泡特金原著)和刚刚在《小说月报》上连载的《灭亡》。

不久听说他回四川去了。我并不盼望他写信来,他是出了名的“写信的懒人”。不过我却在等待好消息,我料想他会得到幸福。等待是不会久的,九月下旬一个傍晚他果然带着那位姑娘到宝光里来了。姑娘相貌端正,举止大方,讲话不多,却常带笑容,她就是七年后的《生人妻》的作者罗淑。分别几月他显得斯文了,客气了,拘束了。他要到里昂中法大学工作,姑娘去法国找寻哥哥,他们明天就上船出发,因此不能在这里多谈。我和朋友索非送他们到门口,我同他握手分别,因为旁边有一位姑娘,我们倒显得生疏了。

我不曾收到一封从法国寄来的信,我也差不多忘记了马大哥。我照常过着我那四海为家的生活,带着一枝自来水笔到处跑,跑累了便回到上海休息。一九三四年初我从北平回上海,又见到了马大哥,这次是他们一家人,他和那位姑娘结了婚,生了女儿。我认识了罗淑,在他们夫妇的身边还看见当时只会讲法国话的小姑娘。

一九三五年下半年文化生活出版社成立后,我在上海定居下来。那个时候他们夫妇住在拉都路(襄阳路)敦和里,我住在狄思威路(溧阳路)麦加里,相隔不近,我们却常有机会见面。我和两三个熟人一个月里总要去他们家过几个夜晚,畅谈文学、生活和我们的理想。马大哥为了一家人的生活,正在给中法文化基金委员会翻译一本法文哲学著作,晚上是他工作的时间,他经常煮一壶咖啡拿上三楼,关在那里一直工作到深夜。有时知道我去,他也破例下楼高兴地参加我们的漫谈,谈人谈事,谈过去也谈未来,当然更多地谈现在。海阔天空,东南西北,宇宙苍蝇,无所不谈,但是讲的全是心里的话,真可以说大家都掏出了自己的心,也没有人担心会给别人听见出去“打小报告”。我和马大哥一家之间的友谊就是这样一种友谊。

这样的生活一直继续到一九三六年第四季度他们一家离开上海的时候。这中间发生过一件事情。我有一个朋友曾经在厦门工会工作,因电灯公司罢工事件坐过牢,后来又到东北参加“义勇军”活动。有时他来上海找不到我,就到开明书店去看索非,他也是索非的友人,最近一次经过上海他还放了一口箱子在索非家中。这件事我并不知道。一九三五年冬季在上海发生了日本水兵中山秀雄给人杀害的事件,接着日本海军陆战队按户搜查一部分虹口区的中国居民。索非的住处也在日本势力范围内,他们夫妇非常担心,太太忽然想起了朋友存放的箱子,说是上次朋友开箱时好像露出了“义勇军”的什么公文。于是他们开箱查看,果然箱内除公文外还有一支手枪和一百粒子弹。没有别的办法,我马上带着箱子坐上人力车,从日本海军陆战队布岗警戒下的虹口来到当时的“法租界”。马大哥给我开了门。他们夫妇起初感到突然,还以为我出了什么事。但是我一开口,他们就明白了一切。箱子在他们家楼上一直存放到他们动身去广西的时候。

在旧社会并没有所谓“铁饭碗”。他拿到半年的聘书去桂林,不知道半年后还能不能在广西大学待下去,也只能作短期的打算。他让我搬到敦和里替他们看家,到暑假他们果然践约归来。他们作好了计划:罗淑留在上海生小孩,马大哥继续去桂林教书,过一段时期他们全家搬去,定居桂林。他们把敦和里的房子让给朋友,另外租了地段比较安静的新居。马大哥按预定计划动身,罗淑定期到医院检查,一切似乎进行得顺利。但是一九三七年“八·一三”的枪声打乱了他们的安排,马大哥由湖南改去四川,罗淑带着女儿离开上海去同他会合。第二年二月他们的儿子在成都诞生,可是不到二十天母亲就患产褥热死在医院里面。三月初我从兄弟的来信中知道这个不幸的消息,好像在做梦,我不愿意相信一个美满的家庭会这么容易地给死亡摧毁。我想起几个月中间他们夫妇几次给我寄信发电报催我早回四川,他们关心我在上海的安全。我想起分别前罗淑有一次讲过的话:“这个时候我一定要赶到老马身边,帮助他。他像个大孩子,又像是一团火。”他们结婚后就只有这短时期的分离。她在兵荒马乱中冒着敌机轰炸的危险赶到他面前,没有想到等待她的是死亡,他们重聚的时间竟然这么短。我失去了一位敬爱的朋友,但是我不能不想到罗淑的病逝对马大哥是多么大的一个打击。过去的理想破灭了,计划也成了泡影。《生人妻》的作者留下一大堆残稿,善良而能干的妻子留下一个待教育的女孩和一个吃奶的婴儿,对于过惯书斋生活的马大哥我真不敢想象他的悲痛。我写了信去。信不会有多大用处。谁能扑灭那一团火呢?

不久我离开上海去广州,在轰炸中过日子,也在轰炸中跑了不少地方。两年多以后我到了重庆,在沙坪坝住下来。我去北碚复旦大学看望朋友,在马大哥的家里我们谈到夜深,恨不得把将近三年的事情一晚上谈光。他似乎老了许多,也不像过去那样爱书了,但还是那么热情,那么健谈,讲话没有保留,没有顾忌,他很可能跟我畅谈一个通宵,倘使没有他第二位夫人的劝阻。夫人是罗淑在广西结识的朋友,她是为了照顾罗淑留下的孩子才同宗融结婚的。对那个孩子她的确是一位好母亲,可是我看出来在马大哥的生活里她代替不了罗淑。一谈起罗淑他就眼泪汪汪。

他一家住在学校附近,自己租的农家房屋。当时在大后方知识分子的厄运已经开始。马大哥不是知名学者,著作很少,平时讲话坦率,爱发表议论,得罪过人,因此路越走越窄,生活也不宽裕。他的心情很不舒畅。然而他仍旧常带笑容,并不把困难放在心上,虽然发脾气的时候多了起来。朋友们关心他,有时也议论他,但是大家都喜欢他。他真像一团火,他的到来就仿佛添了一股热流,冷静的气氛也变成了热烈。他同教授们相处并不十分融洽,但在文艺界中却有不少知心朋友。他住在黄桷树,心却在重庆的友人中间,朋友们欢聚总少不了他,替别人办事他最热心。他进城后活动起来常常忘记了家。老舍同志知道他的毛病,经常提醒他,催促他早回家去。

他朋友多,对人真诚,在他的身上我看出了交友之道。我始终记得一九四一年发生的一件事情:他有一位朋友思想进步,同学生接近,也很受欢迎,但是由于校外势力的压迫和内部的排挤给学校解聘,准备去别处就业。朋友动身前学生开会欢送,马大哥在会上毫无顾忌地讲了自己心里的话。在这之前另一位同他相熟的教授到他家串门,谈起被解聘的朋友,教授讲了不少坏话。他越听越不耐烦,终于发了脾气骂起来:“你诬蔑我的朋友就是诬蔑我!我不要听!你出去!出去!”他把教授赶走了。他为了朋友不怕得罪任何人。没有想到六年以后在上海他也让这个学校(学校已经搬回了上海了)解了聘,只好带着全家渡海,去台北。我听见他的一位同事谈起解聘的原因:上海学生开展反饥饿运动的时候,他们学校当局竟然纵容当地军警开进校园逮捕同学。马大哥对这种做法十分不满,在校务会议上站出来慷慨直言,拍案怒斥。这是他的本色,他常说,为了维护真理,顾不得个人的安危!

我第一次回到四川,一九四一年初去过成都探亲,不久他也来成都为罗淑扫墓。我们一起到墓地,只有在这里他显得很忧伤,平日他和友人见面总是有说有笑。一丛矮树编成的短篱围着长条的墓地,十分安静,墓前有石碑,墓旁种花种树,我仿佛来到分别了四年的友人的家。我的心平静,觉得死者只是在内屋休息,我们在廊下等待。我小声劝慰马大哥:“真是个好地方。世弥在这里安息多么好。”他摇摇头苦恼地说:“我忘记不了她啊!”他拍拍我的肩头,他的手掌还是那么有力。我向他建议将来在这里种一些名花,放些石桌石凳,以后朋友们来扫墓,在小园中坐坐谈谈,仿佛死者就在我们中间。他连声说好。我也把我的想法同别的朋友谈过,准备等抗战胜利后实现这个计划。当时谁也不是存心讲空话,可是抗战胜利后的局面压得人透不过气来,我没有能再到成都,马大哥也被迫远去台北。解放后我两次去成都,都不曾找到罗淑的墓地,今年她的儿子也去那里寻找,才知道已经片瓦无存了。

在台北他住了一年半光景,来过几封信要我去。他在那边生活安定,功课不多。但是他不习惯那种沉闷的空气。新的朋友不多;他关心上海的斗争,又不能回去参加;一肚皮的愤懑无处倾吐,经常借酒消愁。台大中文系主任、友人许寿裳①在自己家中半夜被人杀害后,他精神上的苦闷更大,他去看了所谓凶手的“处决”回来,悲愤更深,经常同一位好友②一边喝酒一边议论,酒越喝越多,身体越来越差。他病倒后还吵着要回上海,我去信劝他留在台湾治病,但是他说他“愿意死在上海”。靠了朋友们的帮忙,他终于回来了。如他的女儿所说:“他带着我和十岁的弟弟,躺在担架上,让人抬上了民生公司最后一班由基隆返沪的货船。当时的上海正是兵荒马乱,我们只能住在北京路‘大教联’的一个联络站内。”③

复旦大学的朋友们负责照料他。孩子们同他住在一起。我去看他,他躺在床上,一身浮肿,但仍然满脸笑容。他伸出大手来抓我的手,声音不高地说:“我看到你了。你不怪我吧,没有听你的话就回来了。”我说了半句:“你回来就好了。”我好不容易忍住了眼泪,没有想到他会病成这样。火在逐渐熄灭,躺在我面前的不是一个“大孩子”,是一位和善的老人。当时我的心情也很复杂,我看:这次的旅行不利于他的病,但是留在台北他就能安心治病吗?

这以后我经常去看他,然而对他的医疗我却毫无办法,也不曾尽过力。他一直躺着,我和萧珊去看他,他还是有说有笑。我暗中为他担心,可是想不到他的结局来得这么快。关于他的最后,他女儿这样地写着:

父亲得不到适当的医治和护理,在上海解放前一个多月就恨恨地去世了。弥留之际,因为夜里戒严,连送医院急救都做不到,昏暗的灯光下,只有两个孤儿束手无策地看着父亲咽气。④

那天深夜我接到住在联络站里的复旦友人的电话,告诉我“马大哥去世了”。我天亮后才赶到联络站。孩子们小声地哭着,死者静静地睡在床上,大家在等候殡仪馆的车子,只有寥寥几个朋友向遗体告别。

但是在殡仪馆开吊的时候,到灵前致敬的人却有不少,好客的死者不会感到寂寞。他身边毫无积蓄,从台北只带回几箱图书。有人建议为子女募集教育费,已经草拟了启事并印了出来,但不久战争逼近上海,也就没有人再提这件事情。仪式完毕后遗体由回教协会安葬在回民公墓。孩子们起初不同意,经过说服,一切都顺利解决。我也参加了公葬仪式,我后来也去过公墓。公墓在徐家汇,地方不大。两个孩子健康地成长起来,图书全部捐赠给了学校。一九七二年他的儿子有事情到上海,再去扫父亲的墓,可是找不到墓地在什么地方。

关于马宗融大哥我还可以讲许多事情,但是对于读者,我看也没有多讲的必要了。我们有一个习惯:写纪念文章总喜欢歌功颂德,仿佛人一死就成为圣人,私人的感情常常遮住作者的眼睛。还有人把文章作为应酬的礼品,或者炫耀文学的技巧,信笔书写,可以无中生有,逢凶化吉,夸死者,也夸自己。因此许多理应“盖棺论定”的人和事都不能“盖棺论定”,社会上还流传着种种的小道新闻。

然而关于马宗融大哥,大概可以盖棺论定了吧。三十三年来在多次的运动中未见有人出来揭发他,也不曾为他开过一次批判会。他虽然死亡,但死后并未成为圣人,也不见一篇歌颂他的文章。人们似乎忘记了他。但是我怎么能忘记他呢?他是对我最好的一位朋友,他相信我,要是听见人讲我的坏话,他也会跟人打架。我不想在这里多谈个人的感情。我从来不把他当做圣人。他活着时我常常批评他做得太少,不曾把自己的才智贡献出来。他只留下一本薄薄的散文集《拾荒》,和用文言写的《法国革命史》(也是薄薄的一本);还有两本翻译小说:屠格涅夫的《春潮》和米尔博的《仓库里的男子》,字数都不多。我知道他的缺点很多,但是他有一个长处,这长处可以掩盖一切的缺点。他说过:为了维护真理顾不得个人的安危,他自己是这样做到了的。我看见中国知识分子的正气在他的身上闪闪发光,可是我不曾学到他的长处,也没有认真地学过。过去有个时期我习惯把长官的话当做真理,又有一个时期我诚心奉行“明哲保身”的古训,今天回想起来,真是愧对亡友。这才是我的欠债中最大的一笔。

现在是还债的时候了。我怎么还得清呢?他真应当替我担心啊。我明白了。那一团火并没有熄灭,火还在燃烧,而且要永远燃烧。

一月二十九日写完

本篇最初连续发表于一九八二年二月十一至十三日香港《大公报·大公园》。

①许寿裳(1882–1948):鲁迅先生的好友。

②一位好友:指乔大壮教授。

③④见马小弥著《难以忘却的记忆》(载一九八一年二月十日香港》新晚报》。