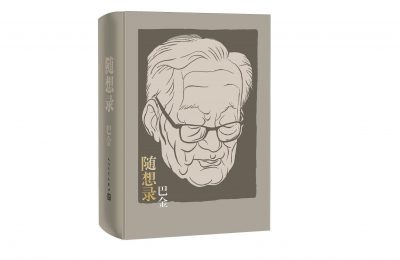

巴金编著的《随想录》包括《随想录》《病中集》《真话集》《探索集》《无题集》五集。巴金直面“文革”带来的灾难,直面自己人格曾经出现的扭曲。他愿意用真实的写作,填补一度出现的精神空白。他在晚年终于写作了在当代中国产生巨大影响的《随想录》,以此来履行一个知识分子应尽的历史责任,从而达到了文学和思想的最后高峰。

“五四”运动六十周年

诗人田间来信:“‘五·四’六十周年快到,《河北文艺》希望有您一篇短文,题目由您自己决定……”

读到这封信我才想起今年是“五四”运动的六十周年。六十年前的事情仿佛还在眼前,那个时候我还是十五岁的孩子。一瞬眼,我就是七十五岁的“老朽”了。六十年,应该有多大的变化啊!可是今天我仍然像在六十年前那样怀着强烈的感情反对封建专制的流毒,反对各种形式的包办婚姻,希望看到社会主义民主的实现。六十年前多少青年高举着两面大旗:科学与民主,喊着口号前进。我如饥似渴地抢购各种新文化运动的刊物,一句一行地吞下去,到处写信要求人给我指一条明确的出路,只要能推翻旧的,建设新的,就是赴汤蹈火,我也甘愿。和我同时代的许多青年都是这样,虽然我们后来走上了不同的道路。我们是“五四”运动的产儿,是被“五四”运动的年轻英雄们所唤醒、所教育的一代人。他们的英雄事迹拨开了我们紧闭着的眼睛,让我们看见了新的天地。可以说,他们挽救了我们。

不管怎样,历史总是篡改不了的。我得为我们那一代青年说一句公道话。不论他们出身如何,我们那一代青年所追求的是整个国家、民族的出路,不是个人的出路。在“四害”横行最黑暗的日子里,我之所以不感觉到灰心绝望,是因为我回顾了自己六七十年间走过的道路,个人的功过是非看得清楚,不仅我自己讲过什么、做过什么,我不曾完全忘记,连别人讲过什么、做过什么,我也大致记得。“四人帮”要把我一笔勾销,给我下种种结论,我自己也写了不少彻底否定自己的“思想汇报”和“检查”。有一个时期我的确相信别人所宣传的一切,我的确否定自己,准备从头做起,认真改造,“脱胎换骨,重新做人”。后来发觉自己受了骗,别人在愚弄我,我感到短时间的空虚。这是最大的幻灭。这个时期我本来可以走上自杀的道路,但是我的爱人萧珊在我的身边,她的深厚的感情牵系着我的心。而且我还有各种要活下去的理由。不久我的头脑又冷静下来。我能分析自己,也能分析别人。即使受到“游斗”,受到大会批判,我还能分析、研究那些批判稿,那些发言的人。渐渐地我的头脑清醒了。文化大革命使我受到极其深刻的教育。

文化大革命的十一年是一个非常的时期,斗争十分尖锐、复杂,而且残酷,人人都给卷了进去,每个人都经受了考验,什么事都给推上了顶峰,让人看得一清二楚。人人都给逼上了这样一条路:不得不用自己的脑筋思考,不能靠贩卖别人下的“结论”和从别处搬来的“警句”过日子。今天我回头看十一年中间自己的所作所为和别人的所作所为,实在可笑,实在幼稚,实在愚蠢。但当时却不是这样看法。今天有人喜欢表示自己一贯正确,三十年,甚至六十年都是一贯正确。我不大相信。我因为自己受了骗,出了丑,倒反而敢于挺起胸来“独立思考”,讲一点心里的老实话。我在文化大革命中有很大的收获,“四人帮”之流贩卖的那批“左”的货色全部展览出来,它们的确是封建专制的破烂货,除了商标,哪里有一点点革命的气味!林彪、“四人帮”以及什么“这个人”、“那个人”用封建专制主义的全面复辟来反对并不曾出现的“资本主义社会”,他们把种种“出土文物”乔装打扮硬要人相信这是社会主义。他们为了推行他们所谓的“对资产阶级的全面专政”,不知杀了多少人,流了多少血。今天我带着无法治好的内伤迎接“五四”运动的六十周年,我庆幸自己逃过了那位来不及登殿的“女皇”的刀斧。但是回顾背后血迹斑斑的道路,想起十一年来一个接一个倒下去的朋友、同志和陌生人,我用什么来安慰死者、鼓励生者呢?说实话,我们这一代人并没有完成反封建的任务,也没有完成实现民主的任务。一直到今天,我和人们接触,谈话,也看不出多少科学的精神,人们习惯了讲大话、讲空话、讲废话,只要长官点头,一切都没有问题。

难道真的就没有问题吗?我手边还有不少年轻读者的来信,控诉包办婚姻的罪恶,十一年中有多少年轻的生命在不合理的安排下憔悴地死去。今天还应当大反封建,今天还应当高举社会主义民主和科学的大旗前进。上一代没有完成的任务下一代一定能够完成。我说过,现在是“四五”运动英雄们的时代,在这一代青年英雄的身上寄托着我们的希望。过去没有解决的问题将由他们来解决。四个现代化的宏图也将由他们努力来实现。我们要爱护他们。愿他们吸取过去的教训,愿他们不要再走我们走过的弯路,愿他们取得彻底的胜利!……

我在《河北文艺》上发表文章,这将是第二次。前一次是在一九六一年,当时刊物的名字是《河北文学》。那一次是远千里同志来信约稿。当时我在黄山度夏,写了一个短篇《飞吧,英雄的小嘎嘶!》,给他寄去。

我在一九六○年第三次全国文代会上认识了远千里同志。大会闭幕以后我全家去北戴河小住,几次见到远千里同志,就相熟了。有一次我十岁的儿子晕车,不巧吐了他一身,我们非常抱歉,可是他没有露出半点厌烦的样子。离开北戴河,我还在北京一个旅馆的饭厅里遇见他一次。我们在一起开会,他身体不大好,讲话不多。以后他寄给我一本他的诗集《三唱集》。十几年没有同他通信,也不知道他的近况。去年五六月在北京出席文联全会扩大会议,我也没有见到他。后来在《人民文学》九月号上读到孙犁同志的《远的怀念》,才知道他“终于轻掷了自己的生命”。今年二月十七日他的“平反昭雪追悼会”在石家庄举行,他的骨灰有了适当的安放地方。他“无负于国家民族,无负于人民大众”①,可以毫无遗憾地闭上了眼睛。但是这样“一个美好的、真诚的、善良的灵魂”① 是任何反动势力所摧毁不了的,他要永远徘徊在人间。

三月十三日

-1.gif)