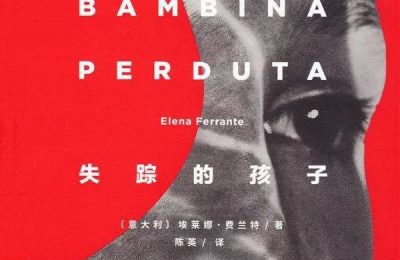

埃莱娜·费兰特,目前意大利最受欢迎也最神秘的作家。埃莱娜·费兰特是一个笔名,其真实身份至今是谜。2011年至2014年,埃莱娜·费兰特以每年一本的频率出版《我的天才女友》、《新名字的故事》、《离开的,留下的》和《失踪的孩子》这四部情节相关的小说,被称为“那不勒斯四部曲”。它们以史诗般的体例,描述了两个在那不勒斯穷困社区出生的女孩持续半个世纪的友谊。“那不勒斯四部曲”也在世界范围内掀起了“费兰特热”,千万读者为书中对女性友谊极度真实、尖锐、毫不粉饰的描述所打动。虽然作者从未公开其性别,但媒体和评论家从其“自传性”色彩强烈的写作中判断其为女性。2015年,埃莱娜·费兰特被《金融时报》评为“年度女性”。2016年,《时代》周刊将埃莱娜·费兰特选入“最具影响力的100位艺术家”。《失踪的孩子》是“那不勒斯四部曲”的第四部,小 说聚焦了莉拉和埃莱娜(“我”)的壮年和晚年,为她们持续了五十多年的友谊划上了一个令人心碎的句号。

我是在深秋一个寒冷的早上想到这一点的。当时我在送黛黛和艾尔莎去上学。我有些漫不经心地开着车,这个想法产生之后,就在我的脑海里挥之不去。我能分辨出我心里有两种爱情:一种是对城区的那个小男孩、中学时代的尼诺的爱,以及我在伊斯基亚产生的情感;另一种爱情是在米兰产生的,对书店里的那个年轻男人,以及后来出现在佛罗伦萨我家里的那个男人产生的激情。我一直把这两种感情联系在一起,但那天早上,我觉得那种联系是不存在的,那种持续性只是一种理所当然的想法,但不是事实。我想:在这中间是他和莉拉爱情的破裂,那次破裂本应该把尼诺从我的生活中彻底抹去,但我却选择不考虑这段历史。所以,我现在迷恋的是谁?我今天爱的是谁?

那段时间,通常都是西尔瓦娜送两个孩子去学校,尼诺还在睡觉,我会照顾伊玛。那天我作了不同的安排,我打算整个早上都在外面,我想看看,国家图书馆有没有罗伯特·布拉科的一本老书,题目是《在女人的世界里》。我在早上的车流里缓慢前行,脑子里想的是这些事儿。我开着车子,漫不经心地回答着两个孩子的问题,我想到了两个不同阶段的尼诺,一个是属于我的,另一个对于我是很陌生的。当我千叮咛万嘱咐,把黛黛和艾尔莎放在她们各自的学校门口,我的想法变成了画面——这是在那个阶段经常发生的事,我想到了我要写的那个小说的主线。我开着车驶向沿海路时,我想自己有没有可能写一部小说,讲的是一个女人和一个她小时候就爱着的男人结婚了,但新婚之夜,她发现他身体的一部分是属于她的,而另一部分却被她童年时的好朋友占据了。忽然间,我的这些想法被一件比较紧急的家庭琐事冲散了:我忘记给伊玛买尿布了。

很多时候,日常琐事会像一记耳光一样把人唤醒,让那些胡思乱想变得无关紧要,甚至有些可笑。我停下车,对自己感到气愤。我很疲惫,尽管我很仔细地在一个小本子上写下所有急需要买的东西,但有时候我会忘记带本子。我叹了一口气,我永远都做不到井井有条。那天尼诺有一个非常重要的约会,是工作上的事儿,可能他已经从家里出来了,但无论如何,这种事儿都不能指望他。如果伊玛没尿布可换,她会起疹子。我不能让西尔瓦娜去药店里买,那样她就不得不把孩子单独放在家里。我回到了塔索街,跑到药店买了尿布,气喘吁吁地回到家里。我确信在楼梯间就会听到伊玛的尖叫,但等到我用钥匙打开门,却发现家里静悄悄的。

我隐约看到伊玛坐在客厅的围栏里,身上没穿尿布,在玩一个布娃娃。我想溜走,不让她看到我,她看到我就会大哭起来,想让我抱。我想把尿布交给西尔瓦娜,然后马上去图书馆。这时候,我听到大洗手间有窸窸窣窣的声音(通常尼诺都会用一个小洗手间,我和几个孩子用大洗手间),我想着是西尔瓦娜在打扫。我走了过去,门虚掩着,我推开了门。在明亮的大长镜子里,西尔瓦娜低着头,首先跃入眼帘的是她头发中间的发线,她两边的黑发里夹杂着缕缕白发,然后,我看到了尼诺闭着的眼睛、张着的嘴。这时候,镜中的影像忽然间和真实的身体融为一体,尼诺身上只穿着一件背心,其他什么都没穿,他消瘦的长腿张开站着,脚上没穿袜子,西尔瓦娜身子向前弯着,两只手扶在洗手池上,她宽大的内裤褪到了膝盖那里,深色的上衣一直拉到腰上面。他的手臂揽着她的大肚子,一只手抓着从文胸里露出来的大胸脯,在摩擦着她,同时他平坦的肚子在撞击着她宽大的屁股——白得刺眼的屁股。

我狠狠把门拉上了,这时候尼诺睁开了眼睛,西尔瓦娜忽然抬起了头,向我投来惊恐的目光。我跑过去从围栏里抱起伊玛,尼诺对着我叫喊:“埃莱娜,等等!”我已经从家里出来了,我没叫电梯,抱着孩子从楼梯上冲了下去。

-1.gif)