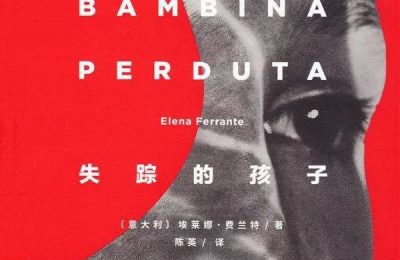

埃莱娜·费兰特,目前意大利最受欢迎也最神秘的作家。埃莱娜·费兰特是一个笔名,其真实身份至今是谜。2011年至2014年,埃莱娜·费兰特以每年一本的频率出版《我的天才女友》、《新名字的故事》、《离开的,留下的》和《失踪的孩子》这四部情节相关的小说,被称为“那不勒斯四部曲”。它们以史诗般的体例,描述了两个在那不勒斯穷困社区出生的女孩持续半个世纪的友谊。“那不勒斯四部曲”也在世界范围内掀起了“费兰特热”,千万读者为书中对女性友谊极度真实、尖锐、毫不粉饰的描述所打动。虽然作者从未公开其性别,但媒体和评论家从其“自传性”色彩强烈的写作中判断其为女性。2015年,埃莱娜·费兰特被《金融时报》评为“年度女性”。2016年,《时代》周刊将埃莱娜·费兰特选入“最具影响力的100位艺术家”。《失踪的孩子》是“那不勒斯四部曲”的第四部,小 说聚焦了莉拉和埃莱娜(“我”)的壮年和晚年,为她们持续了五十多年的友谊划上了一个令人心碎的句号。

我看到她很虚弱、焦虑,她好像在担忧一种无法控制的东西会把整栋楼、她的房子和她自己切成两半,我确信她的危机即将来临。有几天时间,我不知道她的情况,因为我感冒了,整个人晕乎乎的。黛黛也在咳嗽发烧,我肯定感冒也会传染给艾尔莎和伊玛。除此之外,我还有一份稿子要马上交(我要给以女性身体为主题的一期杂志写稿子),我一点儿也不想写,也没力气写。

外面刮起了冷风,窗户玻璃在抖动,窗扇闭合不是很好,刀片一样的风会吹到屋里来。星期五那天,恩佐过来跟我说,他要去阿维利诺一趟,因为他的一个老姑姑病了。至于里诺,他星期六和星期天会在斯特凡诺那儿,因为斯特凡诺让他帮忙把肉食店的家具拆下来,送到买下这些家具的某个人那里。就剩下莉拉一个人在家,恩佐说她有些抑郁,让我多陪陪她。但我很累,我刚有了一点儿思路,黛黛一会儿叫我,伊玛需要我,艾尔莎在抗议,我的想法就全没了。皮诺奇娅来收拾屋子时,我让她做了很多饭,把星期六和星期天的饭都做好了,然后我把自己关在卧室里,在小书桌前开始工作。

第二天,我看到莉拉没动静,我就下去请她上来吃饭。她披头散发来给我开门,穿着拖鞋,睡衣上面套着一件深绿色的家居服。但让我惊异的是,她的眼睛和嘴上化了很浓的妆。家里非常乱,味道也很难闻。她说:“如果风再刮得大一点儿,这个城区都要被吹走了。”这只是一句夸大之词,但我很不安,她这样说时,就好像真的很确信,这个城区会被风从根基卷起,刮到红桥那里去,变成碎片。当她意识到我感受到了她的不正常,她很勉强地挤出一个微笑,嘟哝了一句:“我开玩笑呢。”我点点头,我跟她说了中午我那儿有什么好吃的。她一下子来精神了,反应有些夸张,但一下之后,她的心情马上就变了。她说:

“把午饭给我送到这里来,我不想去你那儿,你的几个女儿让我很烦。”

我把午饭和晚饭都给她带了下来,楼道里很冷,我很不舒服,我不想上上下下,只是听她说那些难听话。但我把饭送过去时,我很惊异地看到她很热情,她说:“你别走,你跟我待一会儿。”她把我拉到了洗手间,一边很仔细地梳头,一边跟我说到了我的几个女儿,语气很柔和,带着欣赏,就好像要说服我,不要把她几分钟前说的话放在心上。

“刚开始,”她把头发分成两股,开始编辫子,但眼睛一直盯着镜子里的自己,“黛黛和你很像,现在她变得和她父亲一样。艾尔莎正好相反,刚开始和她父亲一模一样,但现在她开始像你。一切都在变,愿望和想象比血液流得还快!”

“我不明白。”

“你记不记得,之前我以为詹纳罗是尼诺的孩子?”

“我记得。”

“我真是这么觉得,我觉得孩子长得和他一模一样,简直就是他的翻版。”

“你是说,当一个愿望变得很强烈时,会看起来像实现了一样?”

“不,我想说的是,有几年詹纳罗真的是尼诺的儿子。”

“你不要太夸张了。”

她瞪了我一眼,在洗手间里,她拖着腿一瘸一拐地走了几步,假惺惺地笑了起来。

“你觉得我这样夸张吗?”

我明白她在模仿我的步子,我有些不悦。

“不要取笑我,我的胯骨疼。”

“你哪儿都不疼,莱农,是你特意一瘸一拐的,因为你不想让你母亲完全死去,现在你真的瘸了。我研究过你,这对你有好处。索拉拉兄弟把你的手镯拿走了,你什么都没说,你并不难过,也不担忧。我当时想着,那是因为你不知道怎么反抗,但现在我明白了,其实事情并非如此,你只是成熟了。你觉得自己很强大,你已经不再是一个女儿,你成了一个真正的母亲。”

我很不自在,我说:

“我只是有点儿疼。”

“对于你,就连疼痛也是有好处的。你只是稍微有点瘸,你母亲就继续静静地存在于你的身体里。你一瘸一拐,她的腿很高兴,因此你也很高兴,难道不是这样吗?”

“不是。”

她做了一个讽刺的表情,就像想重申她不相信我说的。她把化了浓妆的眼睛眯成一道缝,盯着我说:

“你觉得,蒂娜四十二岁时会不会是我这个样子?”

我盯着她,她满脸挑衅的表情,她的手抓着两根辫子。我说:

“有可能会,是的,也许会。”

-1.gif)